Frota que te frota en la orilla del río Tormes

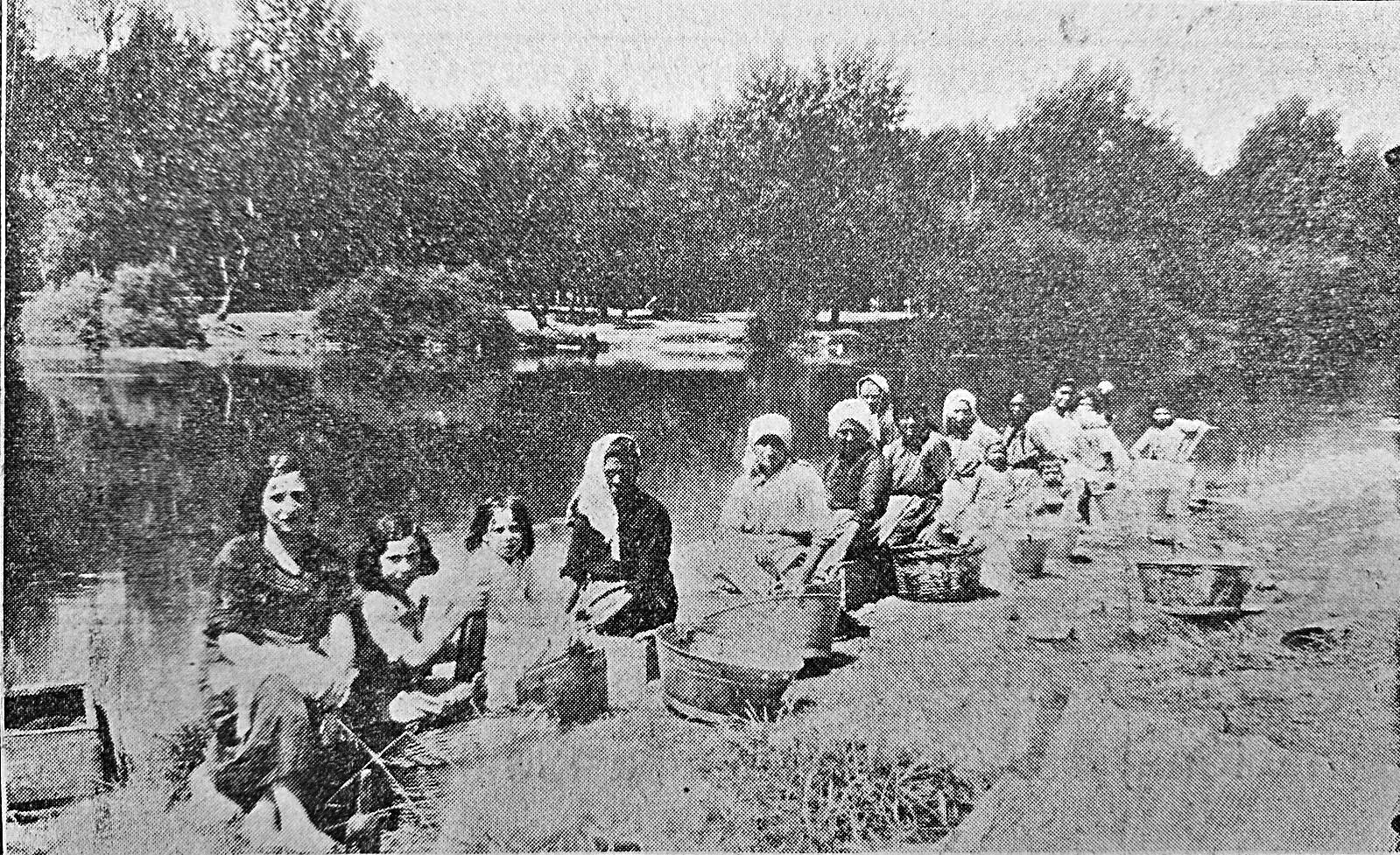

Agachadas en la orilla del Tormes y cantando y bromeando para sobrellevar su esforzada labor. Así se recuerda a las lavanderas que durante décadas atendieron a una necesidad básica de los ciudadanos y atrajeron la atención de los testimonios fotográficos del siglo XX

«El oficio de lavandera es un oficio bastante duro y mal retribuido. Nuestra misión consiste en soportar todas las variaciones del tiempo, con paciencia y sin dejar de trabajar. Frío, calor, lluvias… son la fruta corriente en nuestra tarea diaria, estando ya acostumbradas a ella de tal forma que no nos causa gran fatiga».

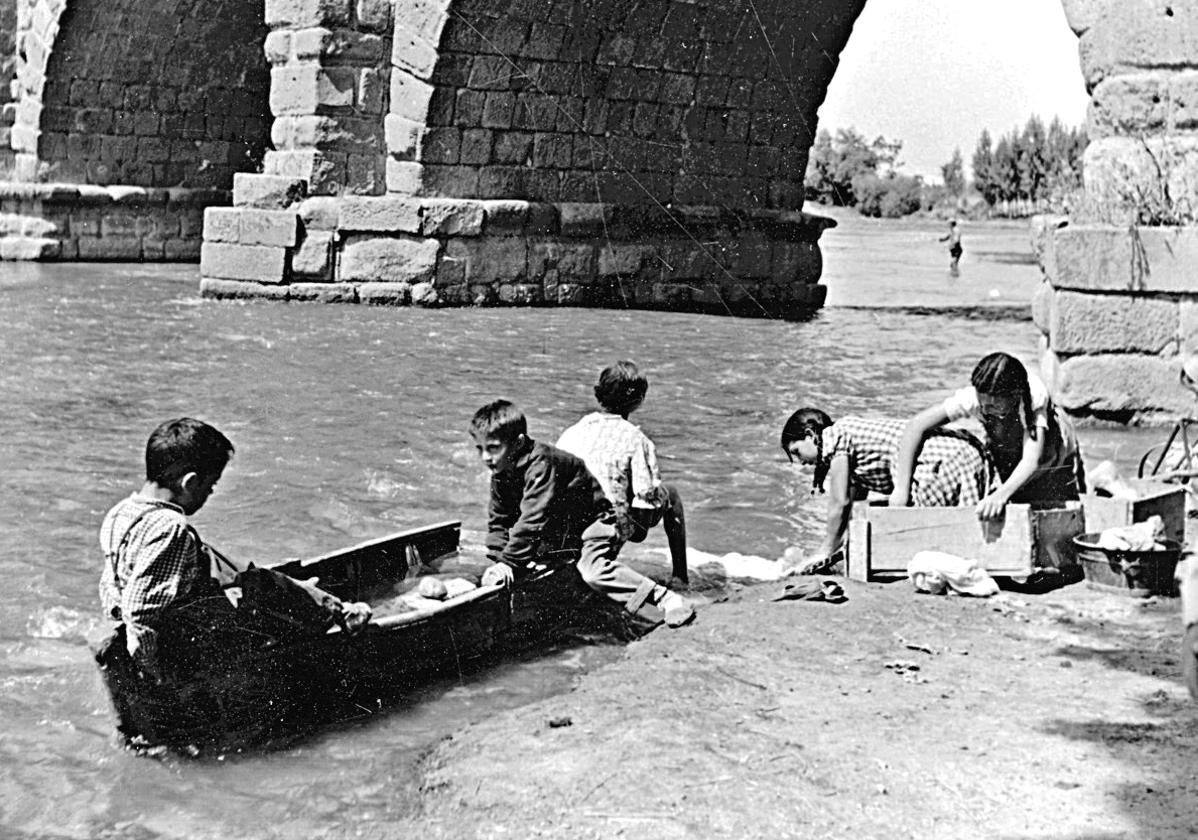

En un día tórrido de mediados de julio de 1934, este era el testimonio -en un lenguaje endulcorado por el periodista, como era costumbre en la época- de una de las mujeres que desempeñaban su labor en las riberas del Tormes. Estas abnegadas trabajadoras figuraron hasta bien entrado el siglo XX en muchas de las estampas más bellas que han dejado los fotógrafos que han dado testimonio de la evolución de la ciudad. Pero pocas veces fueron protagonistas, y sí, en cambio, mera referencia costumbrista que fue utilizada incluso por el cineasta Carlos Saura quien inmortalizó a las lavanderas del Tormes en su serie «España años 50. Castilla». Tan esforzadas como anónimas.

En un amplio reportaje de página completa publicado en LA GACETA del día 17 de julio, el periodista José Juanes y el fotógrafo Ramón Buxaderas acercaban a los lectores el trabajo de las lavanderas. El revuelo y las bromas que despertaba la presencia de una cámara de fotos, ante la que casi todas se daban codazos para posar, dejaba en segundo plano las revelaciones sobre un duro oficio cuyo origen se remonta en la historia de una ciudad milenaria levantada a orillas de un río.

La aparición de la fotografía aporta desde finales del siglo XIX las primeras imágenes de las lavanderas en la orilla. En 1875 se estreno la conducción pionera de agua desde el Tormes a la Plaza Mayor, en la que se construyó una fuente exprofeso para el acontecimiento, y más tarde llegaría a varias fuentes de la ciudad. Sin embargo, los hogares salmantinos tardarían unos cuantos años más en beneficiarse de este avance del desarrollo.

En 1884, Salamanca contaba con 25 lavanderas profesionales que bajaban diariamente al Tormes para lavar la ropa que les entregaban los vecinos. El dato procede de un censo realizado por el profesor y periodista Fernando Araujo, quien entre su ingente actividad llegaría a ejercer años después como consejero de Instrucción Pública y jefe de Estadística en Madrid. Junto a las profesionales, junto al río trabajaban cada día gran cantidad de sirvientas y artesanas que acarreaban sus ropas particulares.

Aquella labor dura y mal pagada reunía desde ancianas a mujeres jóvenes, cuenta el historiador José María Hernández Pérez. Las lavanderas recogían las prendas en los domicilios de los clientes y, ya en la orilla eran sometidas al lavado, enjabonado, restregado, tendido y secado al aire y al sol. «La labor más tediosa y pesada -escribe Hernández Pérez- era la de preparar en barreños la ceniza de la cocina vertiendo el agua casi negra resultante sobre la ropa más sucia que se clareaba al esparcir sobre ella agua limpia y era golpeada con una pala de madera».

Desde la Aldehuela hasta Tejares, las orillas del río se poblaban de ropas tendidas a secar, aunque la mayoría de las lavanderas se concentraban en tres tramos, dando servicio a los vecinos de la zona en cada caso: junto al barrio de Santiago, poco antes del Puente Romano: la zona del Castigo (actualmente el tramo entre el Hospital y Huerta Otea) y el Arrabal, en la margen izquierda. Tan enraizada estaba la presencia de estas esforzadas mujeres en la imagen de la ciudad que en 1897 se convertirían en protagonistas de la primera película rodada en Castilla y León, «Las lavanderas del río Tormes», rodada por Augusto Márquez -o Mangas, según las fuentes- , un film que lamentablemente se perdió. A mediados del siglo XX, el profesor Luis Cortés también incluyó en su documental costumbrista «El río» las típicas escenas de lavanderas junto al Puente Romano.

El colectivo profesional no sería ajeno al movimiento social de la época. En 1915, el catedrático de Árabe Pascual Meneu impulsó la Asociación de Lavanderas Salmantinas, que al año siguiente presentaría su reglamento en el Gobierno Civil. Su objetivo era ofrecer el socorro mutuo entre sus asociadas, además de su «mejoramiento moral y material». Presidía esta asociación el clérigo Tomás Redondo, y entre sus vocales figuraban el poeta Cándido Rodríguez Pinilla y el arquitecto Joaquín de Vargas. El colectivo, que en 1916 contó con 335 asociadas que pagaban sus cuotas, organizó festivales benéficos para recaudar fondos y, con el apoyo de donaciones, atendía económicamente a sus integrantes y sus familias en caso de enfermedad o fallecimiento.

Enfermedades y contagios

La carencia de lejías y desinfectantes exponía a las lavanderas a enfermedades y contagios. En ellas eran frecuentes las dolencias de la columna vertebral por la incómoda postura que debían adoptar, de rodillas sobre la tajuela, y el hecho de tener que encorvarse y agacharse constantemente para lavar la ropa. También eran frecuentes las afecciones reumáticas de las articulaciones como consecuencia del frío y la humedad.

La construcción de lavaderos cubiertos en varios puntos de la ciudad no acabó con las lavanderas en el río, que atendían las necesidades de las familias más modestas. Durante años llevaron la ropa al río en burros que se quedaban pastando en la orilla. Otras cargaban con los cestos sobre sus cabezas.

«Comencé a lavar a los doce años Tengo en la actualidad setenta y dos. Son, por tanto ¡sesenta años» de bajar al río dos días cada semana, por lo regular, al mismo sitio siempre», contaba una de las lavanderas que recibieron al periodista de LA GACETA en julio 1934. «Nuestra profesión era más difícil antes (…) Entonces teníamos más ropa para lavar. Claro es que los ingresos eran más crecidos, pero créame usted que el trabajo era agobiador». La buena señora, que no reveló su nombre, recordaba la dureza del trabajo en invierno, aprovechando las escasas horas de luz, y aquellas heladas crudas «que candaban totalmente el río, teniendo necesidad de abrir a golpes pozas en el hielo para poder lavar la ropa».

En verano, en cambio, con el caudal escaso, el barro y las aguas turbias les impedían hacer su trabajo y tenían que volverse a casa conla ropa sucia. El sol y el fuerte calor a los que estaban expuestas les obligaba a protegerse con un sombrero o pañuelo. Las lavanderas empleaban en los años 30 unos cajones que arrendaban a módico precio. Tras la faena, las orillas del Tormes se llenaban de ropa tendida, y no pocas veces las lavanderas se quejaban al volver de comer que había desaparecido alguna prenda.

La recuperación económica del país, las casas con lavaderos y la llegada de los electrodomésticos terminó por extinguir esta labor tradicional, de la que solo quedan recuerdos en la memoria de nuestros mayores y en fotografías como éstas.

En LA GACETA DE SALAMANCA, tu opinión nos importa. ¿Quieres opinar sobre esta noticia? Si estás interesado en hacernos llegar tu comentario al director, puedes hacerlo de una manera sencilla enviando un email a lector@lagacetadesalamanca.es o pulsando el botón que aparece bajo estas líneas .Se recomienda que el texto ronde las 120 palabras (720 caracteres incluyendo los espacios).